|

При этом появляется

опрокидывающий момент, который

определяется как Мопр. = F1Ll1,

где f1

— сила давления потока, а L1 — плечо этой силы. Перевороту плота

противодействует восстанавливающий момент, который равен Мвосст. = F2 L2,

где f2

—

выталкивающая сила,

определяемая объемом элементов плавучести, которая

противостоит перевороту, а

L2

— плечо этой

восстанавливающей силы.

Если Мопр превысит Мвосст.,

произойдет переворот плота. Задача удержания плота от переворота сводится, таким образом, к увеличению

восстанавливающего момента и уменьшению

опрокидывающего момента.

Увеличивать Мвосст. — значит повышать общую

остойчивость плота. Достигается это разнесением элементов плавучести и увеличением их объема. Для увеличения плеча

восстанавливающей силы на плоту с поперечными гондолами о препятствия лучше биться носом. Поперечная

остойчивость плотов с поперечными гондолами ниже, чем

продольная, поэтому перевороты происходят через бок. Рассмотрим

составляющие опрокидывающего момента. Первая

составляющая — плечо L1, т. е. высота каркаса

плота над водой. Уменьшение

опрокидывающего момента достигается уменьшением высоты каркаса над водой. А. Фомин (г. Зеленоград) в своей конструкции плота

(рис. 24) пошел с этой точки зрения правильным путем.

Конструкция А. Сажнева (г.

Новосибирск) менее удачная, но за счет выступающих гондол (см. разбор ниже) она достаточно остойчива.

Вторая

составляющая опрокидывающего момента — это сила давления потока. Величина этой силы зависит от

сопротивления гондол. Чем лучше обводы гондол, т. е. чем лучше

маневренность плота, тем сила давления потока меньше.

Разберем с этих позиций несколько разных типов плотов

(рис. 28, а—г). Плот-катамаран

(рис. 28,а) имеет

гондолы диаметром 40 см, т. е. небольшого

водоизмещения. В этом случае гондолы погружены достаточно глубоко, положим, до середины поплавка. При давлении

потока на гондолу действует сила бокового давления, а так как точка упора в препятствие находится на каркасе

плота, возникает

опрокидывающий момент. Плот-катамаран Л. Стесина

(рис. 28,6)

имеет гондолы большего

диаметра — 60—80 см. Гондола при загрузке плота погружена,

предположим, на четверть диаметра. В этом случае на нее начинает действовать еще одна сила —

выталкивающая — от давления потока. Эта сила направлена против переворота и значительна при малой загрузке

гондолы. У плота на поперечных гондолах

(рис. 28, в) сила давления потока на гондолы много меньше, чем на гондолы плота-катамарана. Если гондолы погружены неглубоко, то также действует

выталкивающая сила, но величина ее мала. Другой плот на поперечных гондолах

[(рис. 28,

г) отличается от предыдущего тем, что его гондолы выставлены в бок на 0,6—1 м. Сила давления примерно такая же, но на плот действует

выталкивающая сила из-за того, что

выставленные концы гондол по причине своей нежесткости немного выступают вверх. При

небольшом наклоне плота эти же

выставленные концы гондол сразу создают еще и вторую

выталкивающую силу. Эта сила приложена далеко от точки упора. Благодаря такому большому плечу она очень эффективно

противодействует перевороту.

Если препятствие достаточно больших размеров, то в него упираются несколько гондол, а каркас плота не касается камня. Этим резко уменьшается

опрокидывающий момент, так как точка приложения силы смещается с каркаса на середину гондолы, т. е. плечо силы падает более чем в 2 раза, и

опрокидывающий момент уменьшается

соответственно более чем в 2 раза. В том случае, если

камень небольшой и каркас плота в него упирается, момент также падает, так как часть силы

воспринимает гондола.

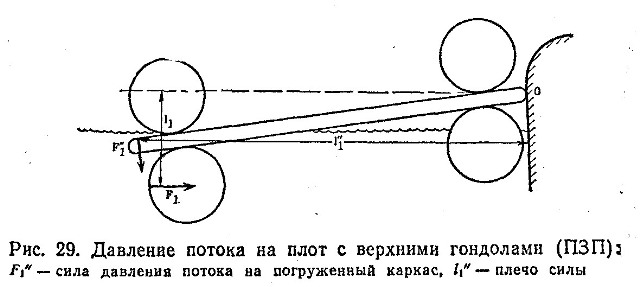

В конструкции плота с

противопереворотными гондолами, или, как их часто называют, понтонами запасной

плавучести (ПЗП), использование верхних

противопереворотных гондол

подразумевает полное погружение нижних. После того как нижние гондолы полностью погрузились в воду, давление потока на них и каркас плота резко увеличилось. Но также увеличилось и плечо

опрокидывающей силы L1. В итоге к тому времени, как начала работать верхняя гондола,

опрокидывающий момент возрос весьма сильно

(рис. 29).

На фоне этого большого

суммарного опрокидывающего момента

восстанавливающий момент,

создаваемый верхней гондолой, на которую

также давит вода,

незначителен. Можно смело утверждать, что при установке гондол или камер сверху каркаса плота при тех реальных скоростях потока, с которыми приходится иметь дело, их помощь против переворота — иллюзия. Поэтому нельзя согласиться с

рекомендациями об их установке сверху каркаса плота. Могут

возразить на это, что элементы плавучести на каркасе

помогают всплывать на вспененной воде после слива или

всходить на вал. Но и в этом случае выгоднее иметь лишнюю

водоизмещающую емкость внизу под плотом, поскольку свое действие элемент плавучести может оказать, только находясь под водой.

Многие считают, что ПЗП защищают гребцов от смыва за борт при прохождении сливов. Однако статистика

несчастных случаев говорит о том, что смывы с плотов

происходят редко, гораздо больше переворотов. А при

перевороте выплывать из-под плота с ПЗП и сплошной

сеткой-настилом очень трудно. ПЗП затрудняют также чалку и замену гребей на сложных реках.

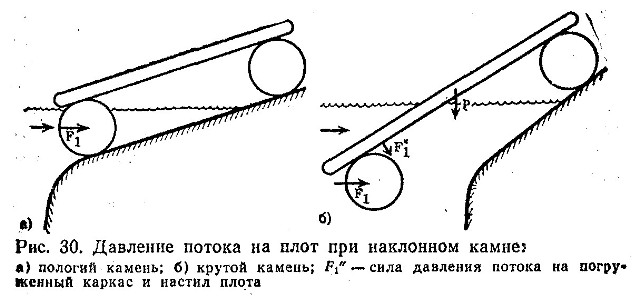

Рассмотрим теперь

остойчивость плотов при варианте

упора на покатый камень. В этом случае поток, давящий на плот,

заталкивает его на камень.

Если угол наклона камня небольшой

(рис. 30, а), то плот вытолкнет

на камень и он остановится на нем, т. е. произойдет

обычная посадка на камень. Если угол наклона достаточно большой

(рис. 30,б), то в этом случае плот, вылезая бортом на камень, в какой-то момент остановится. Это произойдет потому, что

составляющая силы давления потока,

поднимающая плот,

сравнивается с

составляющей силы веса (сила скатывающая). При этом, если

проекция центра тяжести плота останется за краем опоры, плот

перевернется. Угол наклона плота, при котором это происходит, как правило, больше 30—45°.

Переворачивающий момент резко

увеличивается от заливания настила, каркаса, вещей и т. п., а

восстанавливающий момент падает, так как из-за увеличения угла наклона плота уменьшается плечо

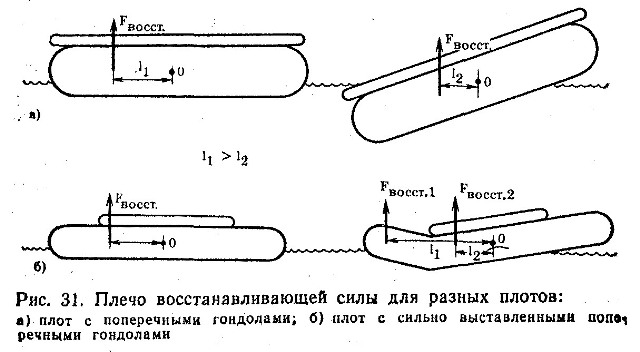

восстанавливающей силы. Для плота на поперечных гондолах это особенно выражено, поскольку из-за

перераспределения веса плота на

затапливаемую сторону объем работающего воздуха (т. е. надводной части гондолы) смещается все ближе к центру

плота (см.

рис. 31,а). Таким образом, плечо

восстанавливающей силы у плота с поперечными гондолами

уменьшается еще более резко, чем, например, у плота-катамарана.

При той же ситуации для плота с сильно

выставленными гондолами плечо

восстанавливающей силы растет, так как начинают работать более дальние части гондол

(рис. 31,б). Это может

компенсировать другие силы, и плот останется на плаву. Поскольку люди, как правило, смещаются на

поднимающийся край плота, чтобы удержать его от переворота, им на таком плоту много легче, чем на плоту без этих

выставленных концов. Но самое

важное — не дать плоту наклониться настолько, чтобы

заливало настил. Если это произошло, шансов не

перевернуться мало.

Подведем итоги разбора

остойчивости плотов. Переворот плотов на поперечных гондолах происходит не за счет малой эффективной ширины плота, а за счет

перераспределения нагрузки вдоль поперечной гондолы при наклоне плота«.

Единственный плот, у которого этот недостаток

скомпенсирован, это плот с сильно

выставленными гондолами. При большом давлении потока может быть реальным переворот плота с очень большим

водоизмещением. Небольшая часть плота погружается в воду, на нее давит поток, и происходит переворот. При этом

баллоны мало

утапливаются, весь переворот происходит

наверху. Поэтому, кроме большого

водоизмещения, необходимы правильное размещение элементов плавучести и

оптимальная конструкция всего плота.

Маневренность плотов.

Маневренность плотов разных типов

определяется прежде всего

возможностью смещения плота вбок. По этому параметру плот на поперечных гондолах превосходит другие типы плотов.

Маневренность зависит от

поворотливости плота, так как многие маневры па плоту

связаны с изменением положения его в потоке. Плот на

поперечных гондолах

поворачивается хорошо.

Маневренность плота зависит и от высоты каркаса над водой. Те плоты, у которых каркас поднят невысоко (например, плот А. Фомина) или опущены рабочие площадки (плот А. Сажнева), имеют явный недостаток,

заключающийся в том, что низко

расположенные элементы «цепляются»

за бурлящую воду и

сопротивление боковому смещению

резко возрастает. При этом на спокойной воде плот прекрасно смещается, а на сложной —

«прилипает» к ней и хуже управляется. С этим явлением прежде всего

сталкиваются наиболее маневренные плоты.

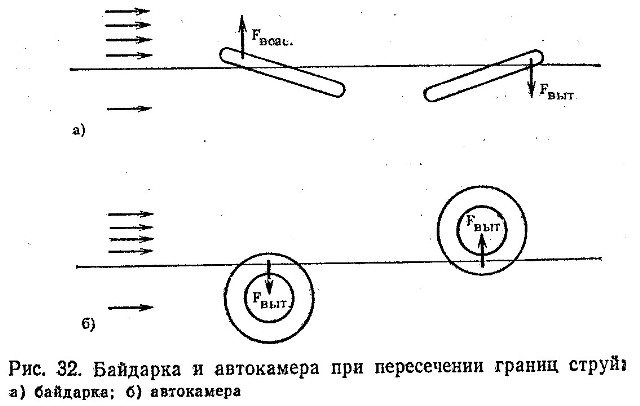

Другим важным качеством плота является его способность пересекать струю. Это свойство плота важно при выходе из улова,

пересечении границ быстрой и тихой воды. Для пояснения сравним

автомобильную камеру и байдарку по этому параметру. Возьмем участок реки с резким перепадом скоростей и рассмотрим случай, когда

камера и байдарка имеют

незначительную скорость

относительно воды.

Предположим, что байдарка находится в тихой воде, В этом случае при пересечении границы

быстрой воды в зависимости от положения байдарки, т. е. от угла атаки, появляется сила,

засасывающая байдарку в поток или

выталкивающая обратно

(рис. 32,а). На

рис. 32, б изображена та же ситуация с автокамерой.

На автокамеру при пересечении границы всегда действует

выталкивающая сила, потому что угол атаки отрицательный и не зависит от положения камеры, так как она круглая. Как видно из этого сравнения, байдарка

(гондола плота) легко пересекает границу быстрой воды. Для того чтобы камеру заставить пересечь границу воды, необходимо приложить силу тем большую, чем больше разница скоростей быстрой и тихой воды. Плот на

автокамерах подобно

разобранному выше плохо пересекает границу быстрой и тихой воды. Плот на продольных или поперечных гондолах при правильном положении легко входит в быструю воду. Разбор обратного варианта — перехода из быстрой воды в тихую — дает тот же результат. Практика полностью

подтверждает эти выводы.

На реках с быстрым течением на камерном плоту

практически не удается, например, выйти из улова. Но если на камерном плоту плохо плавать по рекам с большими перепадами скоростей, например по Обихингоу, Зеравшану, то в сложном каньоне р. Уды выше Алыгджера многие препятствия, содержащие карманы со стоячей водой и прижимы, на таком плоту проходить неплохо. Вода карманов и прижимов захватывает плот на гондолах, стремясь его развернуть и перевернуть, а плот на камерах, наоборот, очень трудно вывести из основной

струи, так как тихая вода заталкивает его обратно. В сложном потоке вода сама стремится

стабилизировать плот на автокамерах в отличие от плота на гондолах, особенно поперечных. Это одна из главных причин, почему трудно плавать на плоту с поперечными гондолами.

Следующий параметр, который зависит от конструкции плота, — это легкость всплытия носа и глубина запыривания плота в сливах. Это качество плота, как и любого другого судна, прежде всего зависит от

водоизмещения носа. Плот-катамаран из-за малого

водоизмещения носовой части плохо выходит на вал, плохо всплывает после сливов. Для того чтобы

компенсировать этот недостаток, на таких плотах стараются не загружать нос, а переднюю подгребицу смещают от носа назад (см. выше плот Л. Стесина). На плоту с поперечными гондолами всплытие носа практически

определяется водоизмещением первой гондолы. Однако из-за большого объема

носовой гондолы плот ударяется после сливов о воду, и гребцов сильно кидает, особенно задних. Поэтому для плота на поперечных гондолах первую гондолу уменьшают, при этом нос всплывает достаточно хорошо, а сила удара о воду гасится, плот частично протыкает вал, что и необходимо.

Регулировать степень заныривания плота можно и за счет загрузки носа. Плот на автокамерах достаточно хорошо протыкает валы и неплохо всплывает.

Парусность — это качество плота, которое определяет

его способность

противостоять заливанию и позволяет

всплывать после прохождения сливов. Парусность зависит прежде всего от плотности настила. Сейчас в качестве настила часто используют сетку. Это или рыболовная траловая сеть с размером ячеи 2—4 см, или самодельная сетка из тесьмы или парашютной стропы. На

металлических плотах иногда применяется стальная

сетка Раубица. На мощных реках желательно полное закрытие сеткой плота.

Немного о размерах плотов.

Первоначально размеры надувных плотов совпадали с размерами деревянных. В основном они равнялись (2—3)Х(6—8) м. Постепенно, по мере накопления опыта и освоения новых рек о большим уклоном, плоты стали уменьшаться, и сейчас

наиболее распространенные конструкции имеют размеры

(2—2,5)

X (5—6) м. Отношение ширины к длине у надувных плотов в отличие от деревянных изменилось и стало 1 : 2,5, а не 1 : 3.

Одновременно с этим получила

распространение конструкция малого надувного плота

(длиной до 4—5 м), впервые

предложенная В. Брежневым. Такие плоты

малоостойчивы, по сравнению с малыми деревянными плотами легче

опрокидываются, их

использование на сложных реках недопустимо.

Как уже говорилось, плоты на поперечных гондолах

переворачиваются чаще. Такой плот легко пересекает

струи, и, следовательно, эти струи легко сбивают его с курса и

разворачивают, что зачастую приводит к резкому смещению плота в потоке и к наезду на камень.

|