|

Пока не

изобретены фильтры, которые бы улавливали споры. Как действуют споры грибов на

нас, пока неизвестно. Однако споры гриба аспергилла, обитающего в лесных почвах,

попадая в легкие индюшат, вызывают тяжелые заболевания и гибель.

Насыщенность

спорами воздуха в разных лесах различна. Споры многих видов грибов

обнаруживаются в воздухе над океаном за десятки километров от берега.

Вы нередко

видите в лесу споровый порошок на предметах, располагающихся под шляпками

грибов.

Строение грибов в виде шляпки и ножки с гименофором на нижней

стороне шляпки обеспечивает не только определенную защиту гимениального слоя, но

и хорошее рассеивание спор.

Из пластинок или из узких трубочек созревшие споры

под собственной тяжестью падают вниз, а там уже за пределами гименофора

подхватываются течениями воздуха или опадают на почву. Однако природа любит

точность.

Стоит ножке наклониться в ту или иную сторону, смещая положение

трубочек от строго вертикального, как закладывается новое плодовое тело.

Небольшой эксперимент вы можете проделать и сами. Достаточно отыскать в лесу

бревно, на котором растут трутовики, и повернуть его вокруг оси. Придя к этому

бревну через несколько месяцев, вы убедитесь, что на трутовиках вырос новый слой

трубочек, ориентированных строго по вертикали.

Ножка формируется из располагающихся в вертикальном положении

плотно соединенных между собой гиф. У шляпочных грибов она преимущественно

центральная.

Ножки очень часто цилиндрические, иногда расширенные или зауженные

к основанию. У массивных плодовых тел, особенно у трубчатых, с мясистыми

крупными шляпками ножки толстые, часто клубневидные, расширенные в средней

части. У многих видов ножка в основании клубневидно расширенная или с

корневидным отростком (рис. 1).

В зависимости от строения внутренней части ножка бывает

сплошной, с каналом, с полыми камерами, губчатой. В зависимости от условий

произрастания ножка может быть сильно укороченной или вообще отсутствовать, и в

связи с этим отличают сидячие, приросшие боком, копытообразные, полуотогнутые

шляпки.

Отсутствие или укороченность ножек весьма характерна для надеревных

видов, например трутовиков, где благодаря приподнятости над землей споры могут

распространяться беспрепятственно.

На

верхней части ножки иногда имеется пленчатое кольцо или выпуклый волокнистый

валик, а у основания - мешковидная или приросшая обертка (вольва).

Все это следы

специальных защитных оболочек - общего или частного покрывала (рис. 5). Все это следы

специальных защитных оболочек - общего или частного покрывала (рис. 5).

Общее

покрывало обволакивает молодое плодовое тело. Но по мере роста последнего общее

покрывало разрываетели от него остаются следы на ножке в виде вольвы, поясков,

бородавок и на шляпке - в виде бородавок и лоскутков.

Вольва может свободно

обволакивать основание ножки или прирастать к ней.

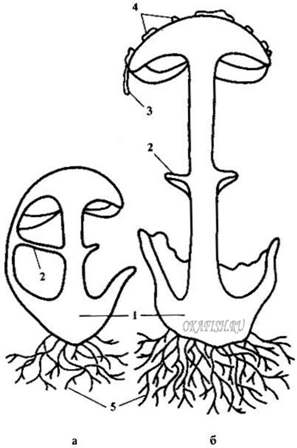

Рис. 5. Схема строения плодового тела:

а - молодое плодовое тело: 1,2 -

соответственно общее и частное покрывала; б - развивающееся плодовое тело: 1 - вольва; 2 - кольцо; 3 - остатки покрывала; 4 - бородавки и лоскутки; 5 - мицелий.

Частное покрывало - это покров между краями шляпки и ножки,

закрывающий лишь гименофор.

С увеличением плодового тела это покрывало

разрывается и от него остаются лоскутки по краю шляпки и пленчатое кольцо на

ножке. У старых плодовых тел кольца, как правило, исчезают.

У некоторых видов

оно двойное, так как образуется общим и частным покрывалами.

Разновидностью частного покрывала является картина - более

или менее рыхлая паутина между ножкой и краем шляпки. Следы паутины у старых

плодовых тел часто видны на ножке в виде продольных пучков волокон, поясков или

колечек.

Своеобразную группу составляют гастеромицеты, или нутревики.

Это широко распространенные дождевики, головачи, порхавки и др. Из самых крупных

нутревиков средних широт известна порхавка гигантская - шаровидный гриб в

диаметре до 0,5 м.

После дождя на лесной подстилке и почве очень часто

встречается дождевик округлой или грушевидной формы, на лугах - головач округлый

и другие виды.

Споры у них созревают внутри плодовых тел, покрытых плотными

оболочками. У некоторых видов оболочка из двух или нескольких слоев.

Внутренняя часть плодового тела, окаймленная оболочкой,

называется глебой, У молодых плодовых тел она белая или сероватая, а по мере

созревания спор окрашивается.

Молодая глеба рыхлая, но со временем в ней,

формируются камеры, выстланные спороносным слоем. Освобождение спор происходит в

результате местного разрыва или общего разрушения оболочки.

Форма плодовых тел гастеромицетов иногда очень необычна и с трудом поддается описанию. Они могут

поражать яркостью расцветок. Особенно многообразны и ярко окрашены гастеромицеты

тропических лесов.

Это позволило немецким ботаникам еще в конце прошлого века

назвать их "грибами-цветами".

Известный путешественник и натуралист Джералд Даррелл,

побывавший в тропических лесах Аргентины, описывает их так: "Они были всех

цветов - от винно-красного до черного, от желтого до серого - и фантастически

разнообразные по форме...

Некоторые были красные и имели форму венецианских

кубков на тонких ножках; другие, все в филигранных отверстиях, напоминали

маленькие желто-белые изогнутые столики из слоновой кости; третьи были похожи на

большие гладкие шары из смолы и лавы - черные и твердые, они покрывали всю

поверхность подгнивших бревен, а иные - скрюченные и ветвистые, как рога

миниатюрного оленя, - были, казалось, изваяны из полированного шоколада".

Плодовые тела недолговечны. Например, жизнь плодовых тел

белого гриба и подосиновика длится в среднем 11 дней, а подберезовика, опенка

настоящего, лисички, валуя - 10 дней.

При благоприятных погодных условиях

плодовые тела можно собирать уже через 1-2 дня после появления на поверхности

почвы. Исключительно быстрым ростом отличается, например, подберезовик.

Споры у

него созревают примерно на шестые сутки, а через день плодовые тела уже начинают

дряхлеть. Правда, у многих видов грибов, например трутовиков, плодовые тела

многолетние.

Если плодовые тела большинства видов съедобных грибов имеют

весьма непродолжительный срок жизни, исчисляемый днями, то мицелий обычно

многолетний, т. е. растет в определенном месте много лет.

Поэтому грибники,

хорошо знающие лесные массивы, каждый год просматривают "свои" места. Они

помнят, что здесь росли грибы в предыдущие годы, следовательно, должны расти и в

этом.

А все дело в том, что в верхних слоях почвы и в подстилке имеется

многолетний мицелий определенного вида. И это позволяет фиксировать грибные

места и производить учет грибных ресурсов.

Мицелию свойственно стареть и отмирать. В первую очередь

отмирают наиболее старые или находящиеся в неблагоприятных условиях участки.

Кроме условий внешней среды (влага, тепло, наличие пищи), на состоянии мицелия

может отрицательно сказываться накопление некоторых отходов жизнедеятельности.

Именно с отмиранием грибницы связывают образование так

называемых ведьминых колец, когда плодовые тела образуются в ряд по относительно

правильному кругу или эллипсу.

Причем в нетронутых человеком фитоценозах

"ведьмины кольца" сохраняются на протяжении многих лет, постепенно увеличиваясь

в диаметре, что объясняется отмиранием мицелия в центре и образованием плодовых

тел по периферии, где грибница моложе.

В прошлом "ведьмины кольца" порождали

разные фантастические рассказы.

О грибах

|